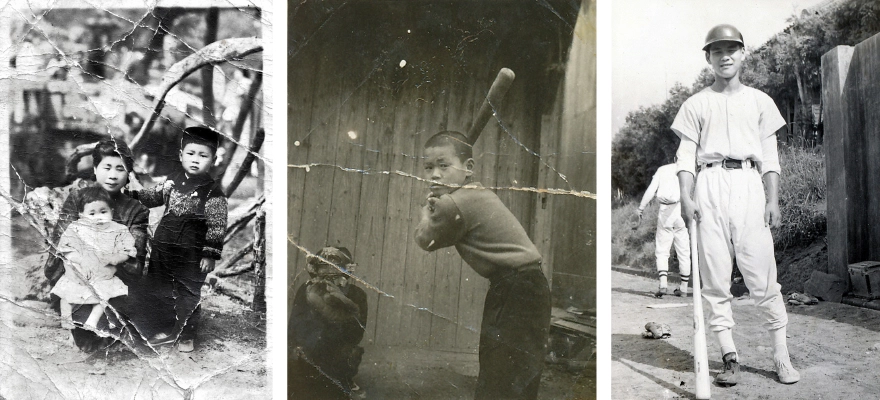

- 1946年

- 中国ハルビン満鉄官舎に生まれ、この年に佐賀県鹿島市に引き揚げる。

- 1964年

- 鹿島実業商業科卒業。東京写真短期大学(現東京工芸大学)入学。

- 1966年

- 東京写真短期大学卒業。卒業後、代議士三池信秘書。

- 1967年

- 松竹写真部入社。歌舞伎や新派などの記録、宣伝の舞台写真を担当する。

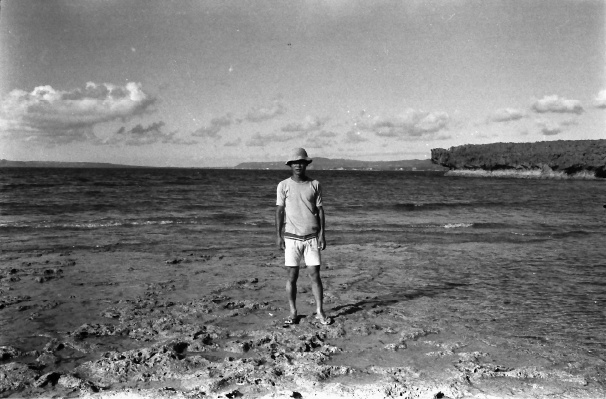

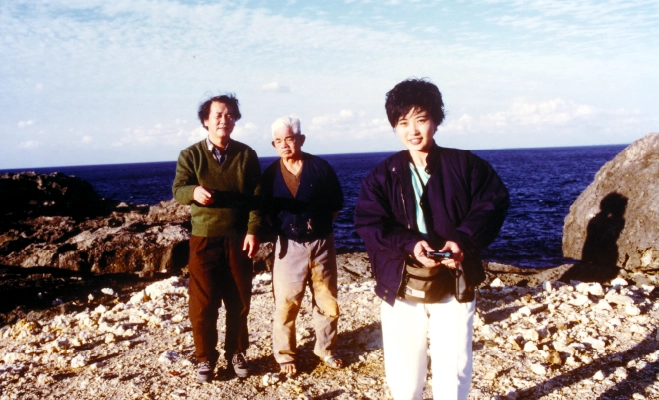

- 1969年

- 松竹退社後沖縄へ渡り、手仕事の世界や伝統的工芸にたずさわる職人たちの探訪取材を始める。木村伊兵衛、吉田千秋両氏に師事。

- 1972年

- アサヒグラフで「沖縄の職人たち」を、本土復帰をはさみ二十回連載。沖縄各地に残る屋根獅子を探し求めての取材を始める。

- 1973年

- アサヒグラフで「現代職人図譜」を二十回連載。

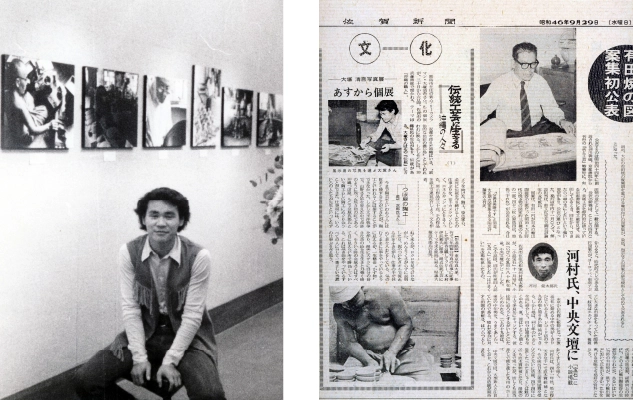

- 1974年

- 雑誌旅行読売の依頼で西ドイツを取材旅行。新宿ニコンサロンにて「沖縄の職人たち」個展を開催。

- 1975年

- 那覇市沖縄物産センターにて「沖縄の職人たち」個展を開催。全国に残る伝統的な染織にたずさわる職人の探訪取材を始める。

- 1976年

- 佐賀県陶芸家訪中団の一員として訪中。中国最大の窯場・景徳鎮を取材。

- 1977年

- 韓国の伝統的工芸とそれに携わる職人たちの姿を求めて、全羅南道を中心に三十日間歩く。

- 1978年

- 銀座ニコンサロンにて「中国・景徳鎮」個展を開催。佐賀新聞力ラー日曜版に「有田の職人たち」の連載を始める。毎日グラフに「沖縄の屋根獅子」を発表。

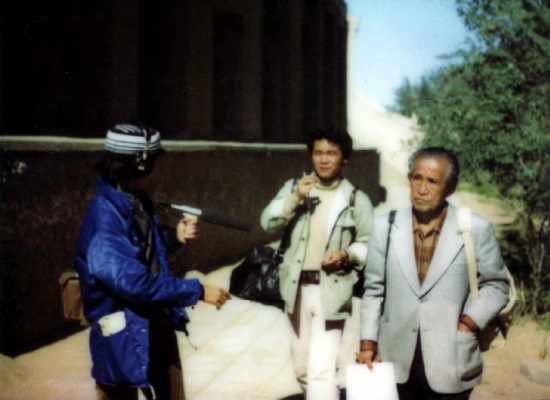

- 1979年

- NHK 特集「シルクロード」の日中共同取材が始まり参加。作家・井上靖氏と一緒に河西回廊や敦煌を取材。

- 1980年

- シルクロードの西域南道(井上靖氏同行)からトルファンにかけて取材。

- 1981年

- 銀座松坂屋にて「シルクロード」写真展を、佐賀玉屋にて「シルクロード・敦煌」個展を開催。佐賀玉屋にて「佐賀にわか・筑紫美主子の世界」個展を開催。写真集『シルクロード』の出版が始まる。

- 1982年

- シルクロード流出文物の取材でイタリア、フランス、イギリス、東ドイツ、オーストリア、アメリカ各国の博物館、美術館を取材。

- 1983年

- シルクロード取材で旧ソ連領の中央アジア、力ザフ、キルギス、タジク、ウズべク、トルクメンなどの共和国を取材。

- 1984年

- シルクロード最後の取材でシリア、トルコ、ギリシャ、イタリア、イスラエルを取材。写真集「沖縄の屋根獅子』 をもとにNHK 福岡放送局で「屋根に登ったライオン」の番組を制作。この年から、我が国最後の陶工といわれる沖縄の金城次郎氏の取材を本格的に始める。

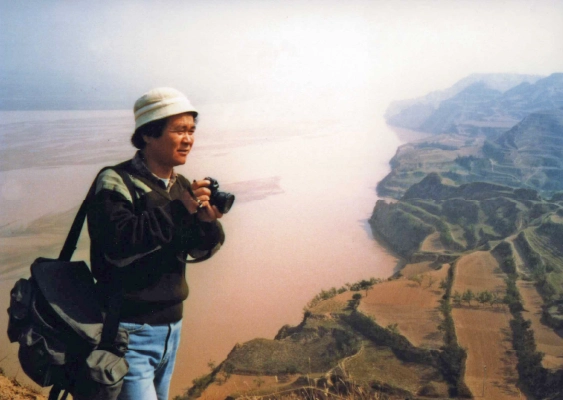

- 1985年

- 日中共同取材のNHK 特集「大黄河」6000キロの取材が始まり参加。黄河上流域から西安までを取材。佐賀新聞日曜カラー版「新・肥前風土記」の月一回の連載を始める。佐賀玉屋で「NHK シルクロード展~大塚清吾の世界」を開催。沖縄の陶工・金城次郎氏が人間国宝に認定される。

- 1986年

- 「大黄河」の取材で中原地帯から河口までを取材。

- 1987年

- NHKスペシャル「海のシルクロード」取材が始まり参加。イタリア、シリア、ギリシャなどを取材。水上勉氏と一緒に水上氏脚本の『 竹人形・曽根崎心中』 の写真集出版。「新・肥前風土記」の佐賀新聞連載終わる。

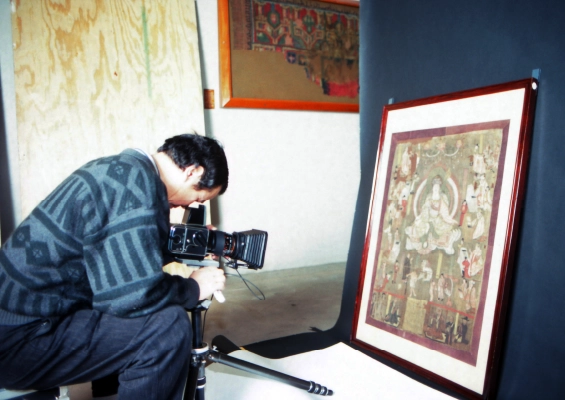

- 1988年

- 「海のシルクロード」でタイ、インドネシア、スリランカなどの東南アジア地帯を取材。この年から、上海博物館の所蔵文物、新石器時代から明、清までの玉器、陶磁器、青銅器、金銅仏、書画、文房四宝など1000 点の撮影に入る。写真集『海のシルクロード』全6巻の出版始まる。19年の時をかけた「沖縄の陶工 人間国宝 金城次郎」出版。

- 1989年

- エルミタージュ美術館と上海博物館を取材。中国・寧波から運河を通って西安にたどり着く。「海のシルクロード」の取材終わる。

初めの「シルクロード」取材から「大黄河」「海のシルクロード」で乗ったジープの走行距離、四十万キロに達する。 - 1990年

- 「大英博物館」の館長室をスタジオにして、40日間展示収蔵文物を取材。『大英博物館』全6巻の出版始まる。

- 1991年

- 『中国・美の名宝 上海博物館』全5巻の出版始まる。この年から「奈良春日大社」をシルクロードの終着点と位置づけて取材を始める。井上靖氏亡くなる。

- 1992年

- 佐賀県依頼の「写真集 新・佐賀風土記」製作のため佐賀県の風土や歴史をふくめて、一年がかりで県内をくまなく取材。9月27日、奈良県文化会館にて「井上靖 その魅力と足跡」と題した井上先生を偲ぶ講演会が奈良県主催で開かれ、会館は人であふれる。出演者は作家・司馬遼太郎、作曲家・團伊玖磨、女優・岡田茉莉子、文芸評論家・福田宏年、井上ふみ夫人、それに大塚清吾の6名で催される。

- 1993年

- 佐賀県依頼の写真集『新・佐賀風土記』出版。佐賀玉屋で「新・佐賀風土記」個展を開催。

- 1995年

- 東京朝日新聞社の依頼で陶芸家・石黒宗麿(第一回の重要無形文化財に認定者)の作品を各地で取材。参議院議員であった父清次郎が亡くなり居を佐賀に移す。

- 1996年

- 『陶芸のエスプリ石黒宗麿』展覧会図録制作に参加。佐賀玉屋で「秘儀開封・春日大社」写真展を開催。佐賀市文化会館大ホールにて「春日大社・雅楽と白髭神社の稚児田楽」を葉室宮司参加のもと行う。

- 1997年

- エルミタージュ美術館に秘蔵されていたマイセン磁器の展覧会を行うように友人の東京朝日新聞社企画の小野公久氏に提言。エルミタージュ美術館へ撮影指導に行く。東京大丸『ロシア宮廷のマイセン磁器』図録制作にかかわる。展覧会は一日一万人を超える入場者で、このような催事での記録をつくる。佐賀女子短大より特別講師を依頼される。

- 1998年

- 佐賀の人物発掘と顕彰の意味をこめた展覧会を佐賀市立図書館で始める。5月19日~31日:人物顕彰展 (1)「山口亮一画伯とその家族展」

大塚清吾略歴|1946年〜1998年